元祖女子会!英国流アフタヌーンティー

なぜ、アフタヌーンティーが元祖女子会?

NHK「グレーテルのかまど」ご覧になったことはありますか?

お菓子にまつわる数々の物語や誕生ドラマをお届けする教養番組です。

私が初めてこの番組を知ったのは2012年に放映された「女王陛下のヴィクトリアサンドイッチ」。その後もイギリスのお菓子が数多く登場し「パディントンのマーマレード」「ひげのサムエルのローリーポーリープディング」「ハリー・ポッターのホームメイドファッジ」などなど、愛蔵版にして見返す回も数知れず。

ある日、そんな番組から「アフタヌーンティーをテーマにしたい!」とのオファーをいただき、裏方だけかと思いきや出演もさせていただくことに…題して「元祖女子会!英国のアフタヌーンティー」。いかにもグレーテルのかまどらしい切り口で、アフタヌーンティーを取り上げていただくことになったのです。

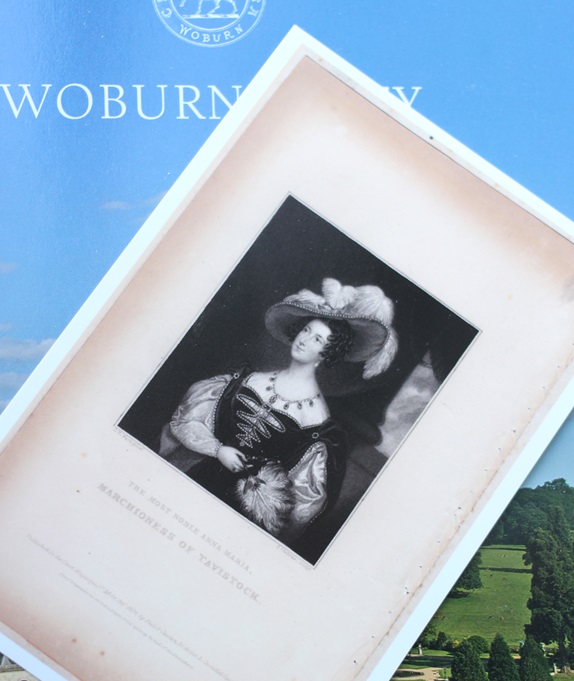

19世紀の英国、ウォーバンアビーに暮らす聡明なカリスママダム、第7代ベッドフォード公爵夫人、アンナ・マリアの空腹から始められたアフタヌーンティー。

考案された1840年頃、貴族階級の食事は1日2回。午後になるとあまりの空腹に「憂鬱で気分が落ち込む」と口走っていたアンナは、小腹を満たすために自分のベッドルームに紅茶とバター付きのパンを運ばせて<一人お茶会>を愉しんだというのが発祥のストーリーです。

天性の社交家だったアンナは「憂鬱に感じているのは私だけではないはず…」そう考えて友人を招くようになります。小さなティーテーブルを用意し、クロスを敷き素敵な銀器を並べ、紅茶といっしょにティービスケットやプチフールを添えてもてなすようになると、居心地の良さからゲストの数もだんだんと増えていきました。

当時は「レディが一人フラッと出歩くなんてあるまじき行為!」とされ、外出する際にはお目付役が同行。ディナーの場にも女性が同席できるようになったとはいえ、あくまでも男性中心の社会。自分の考えを自由に発言することなど許されてない風潮がありました。

そんな中、アフタヌーンティーは女性が堂々と外出することができる社交の場であり、またベッドルームというプライベートの空間ゆえに、女性同士がフランクに会話をすることができるという貴重な時間でもあったわけです。当然、お喋りに花が咲くようになり、午後のお茶会は大盛りあがり。これはまさに「女子会の走り」そんな表現がぴったりです。

元祖サロンマダム

上流階級には幼少期からティーマナーを習得する「ナーサリーティー」というお茶の時間があり、生活の中で実際に紅茶を嗜みながら振る舞いやしきたりを学び、お嫁入りするまでには立派なレディとしての立ち居振る舞いを習得します。

そんな中で洗練された作法や社交術を身につけたアンナは、毎日のように午後のお茶とおもてなしの時間を愉しみました。

1841年、ベッドフォード公爵は新婚のヴィクトリア女王とアルバート公をウォーバンアビーの館に招きます。女王の女官を務めていたアンナも、心尽くしの準備をして迎えました。特に女王はアンナの<午後のお茶会>という女性らしいもてなしに感銘を受けたといいます。「ヴィクトリア女王もお招きしたウォーバンアビーのお茶会」という評判は瞬く間に貴族のソサエティー内に広まり、ゲストが次々と館を訪問。実際、彼女の日記にはアフタヌーンティーに関する記載が7,000回以上あり、1859年には12,000人のゲストをもてなしたという記録があるほどです。

王室ともつながりハイクラスの社交術を磨いていったアンナは、夫をたてつつも古い因習にとらわれることなく、知的エレガンスを存分に発揮し、存在感を増していきました。

このアンナが始めた「午後のお茶会」という新しい文化は、のちにアフタヌーンティーと呼ばれるようになるのです。誰もが憧れる英国版「元祖サロンマダム」の誕生です。

サロン文化の広がりとフェミニズム

アフタヌーンティーが英国の数あるティースタイルの中で<別格>とされるのは、それが貴族のサロン文化から発祥したものだからです。

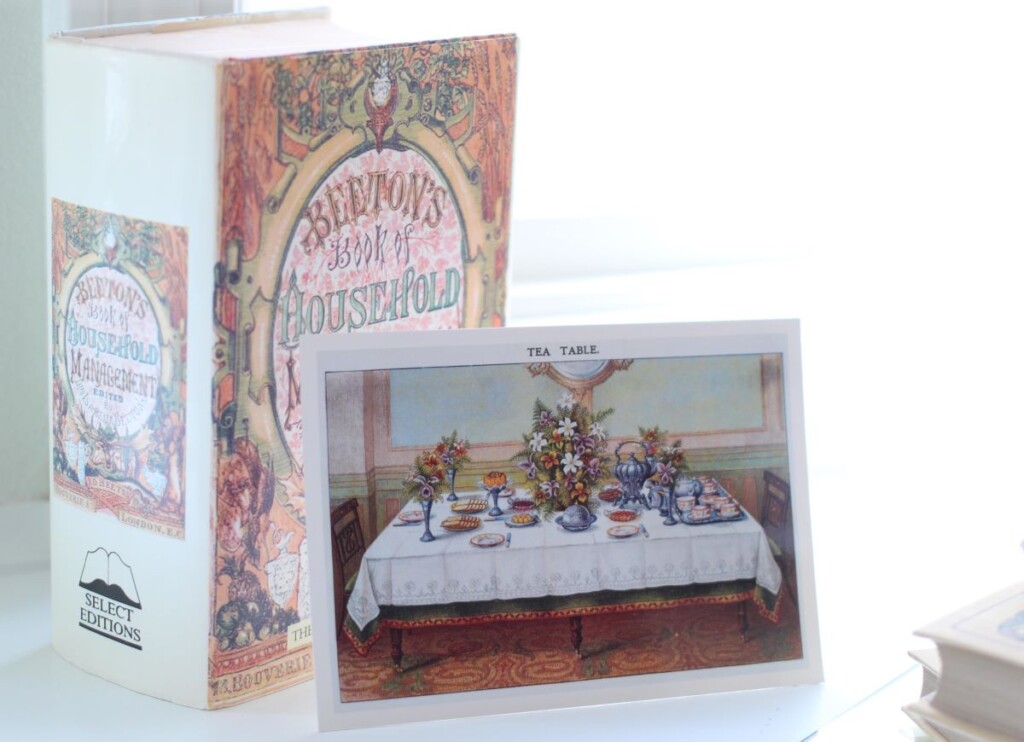

社交から始まった優雅な習慣は、ヴィクトリア時代後期になると階級を超えて広がりをみせます。まずこの貴族的なカルチャーに飛びついたのは中産階級のマダム達。上流階級ならではのエレガントな世界に憧れ、真似事をはじめました。経済的な豊かさを手に入れたミドルクラスの女性たちは、女王や貴婦人好みといわれる銀器や陶磁器を揃えることはできても、肝心のマナーやおもてなしのノウハウというものを持ち合わせていません。

そこで彼女たちが頼りにしたのが書籍や雑誌でした。紅茶の淹れ方、ティーフーズのレシピ、お茶会にふさわしいマナーや会話の内容、テーブルコーディネートについての情報を、胸ときめかせながら必死で集めました。ページをめくってはあれこれ想像を巡らせ、見様見真似でアフタヌーンティーを催すことが大流行したのです。

アフタヌーンティーの主役はマダム。サロンという自分のステージを、知的センスを存分に発揮したコーディネートでしつらえ、ゲストを招き、おもてなしの力量をお披露目する…いわばそんな生活発表会は<自分らしさを表現する晴れの舞台>でもあったわけです。

毎日のように招き招かれ、お茶会社交を繰り広げていきました。

元祖女子会から始まったアフタヌーンティーという新しいカルチャーは、それまで社会に縛られていた女性のアイデンティティを目覚めさせ、やがて女性の自立と解放、そしてフェミニズムへの第一歩となってゆくのです。

《ライター》藤枝理子の著作紹介(一部)